29日(木)、今回は、いつも利用している多目的室が都合により利用できなかったため、たかのす会議をオンライン会議の形で実施しました。

進行は、いつものように児童会及び6年生が中心でした。

それぞれの教室では、画面の前にみんなが集まり、意見発表を行ったり話し合いを行ったりしました。

各学級では、いつもみんなが集まって会議を行う時と同じように、挙手をして指名されると意見を述べ、それに対してみんなが拍手をしていました。

オンライン会議になっても、みんなが真剣に考え、前向きな意見発表もたくさんありました。とてもよい会議となりました。

理科の授業では、様々な実験器具を用いて、よく実験を行います。

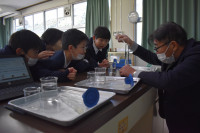

3年生は、水の上に棒磁石を浮かべたときの動きを観察していました。

方角を知るために用いる道具として方位磁針は有名ですが、3年生は、棒磁石でも同じようにN極が北を示すことを知り、大いに感動していました。

また、5年生は、これからの学習で使用するメスシリンダーの使い方について勉強しました。

水の量を正確に入れる方法やメモリの読み取り方について、みんなが協力しながら行いました。

これから先の実験において大切なことが身に付いたようです。

27日(火)、2年生は算数科の授業において、身の回り100cmをこえる長さ調べを行いました。

最初は教室内や教室周辺を測っていましたが、次第に範囲を広げ、1階のいろいろな場所の長さを測りました。

1mよりも長い場所は、何人かで協力しながら測りました。

26日(月)、不審者対応の防犯教室を行いました。

正面玄関に不審者が訪れたという想定で、対応訓練を行いました。

玄関での外来者との対応や、異常な事態を校舎内全体へ伝達することがスムーズに行えるか確認しあいました。

教室では、異常を伝える校内放送が聞こえると教室の施錠をし、身を潜めていました。

訓練終了の放送が入った後は全員が多目的室に移動し、講師の方から自分の身を守るために大切なことなどを教えていただきました。

特に、登下校中に不審な人物に出会った際の対処について、実際に練習しました。

また、教職員はさす股を使用して、不審者対応について学びました。

今回の防犯教室で、児童および教職員の防犯に対する意識の高揚を図ることができました。御協力いただきました講師の皆様お世話になりました。ありがとうございました。

22日(木)に、3学期最初のクラブ活動がありました。

茶道クラブでは、お茶の点て方や作法について、今学期も学んでいきます。

エンジョイクラブでは、今学期もみんなが活動することを決めて活動していきます。

今回は体育館でドッヂボールをしました。

先週の火曜日から開始した、学力(算数)のたかのすタイム(2校時と3校時の業間の時間)の2回目を、20日(火)に行いました。

今回も、全校児童が多目的室に集まり、自由な場所に座って算数の学習に取り組みました。

全校児童に対して、全ての教員が関わることができるため、子供たちの集中力を持続することにも成果がありました。

16日(金)、6年生は鬼北町役場保健介護課の方を講師にお招きして、SOSの出し方に関する学習を行いました。

一人で悩みを抱えこまないためには、他の人に①助けを求める②力をかりる③相談する(話をする)ことが大切だと教えていただきました。

子供たちは、講師の方の質問や問いかけに対して真剣に考え、今後困ったことができたときに対処する方法を身に付けていました。

泉小学校のたかのすタイム(2校時と3校時の業間の時間)についての紹介です。

3学期から、毎週火曜日のたかのすタイムは、全校児童が多目的室に集まり、本校が学力向上のために課題としている「算数」を中心に学習することとしています。

第1回目の13日(火)は、全校給食のような机配置で、座る場所は児童がそれぞれ好きなところに座って行いました。

下級生の中には、6年生が難しい問題を解いていてかっこいいと言う人もいました。上級生にとっては、下級生のお手本になる姿を見せることができるなど、上級生の学習意欲の向上にもつながりそうな取組となりました。

15日(木)、3・4年生が製材所の見学を行いました。

これは、総合的な学習の時間「鬼北町内の森林について知ろう」の学習の一環として出かけたものです。

今回も2学期と同じように、好藤小学校や三島小学校との合同見学会となりました。

見学地である葛川製材所では、原木からの皮はぎや製材の様子を見せていただきました。

またリフトに乗せてもらう体験ができたりベンチを作る工程を見せていただいたりもしました。

1本の丸太が様々な形に変化していく様子を観察することができ、大いに勉強になった1日でした。

14日(水)、1・2年生が生活科の時間に、羽根つきや竹とんぼ飛ばしをしました。

子供たちにとっては新鮮だったようで、みんな集中して精いっぱい体を動かして遊んでいました。

みんなが仲良く活動し、楽しい時間を過ごせました。

8日(木)、地区別児童会を行いました。

通学班ごとに、冬休みの生活についての反省や3学期の目標などを話し合いました。

それぞれの通学班で、自分たちの課題について確認しあい、安全に登下校しようとする意識を高めあいました。

見守り隊の方々には、子供たちが安全に登下校できるよう、いつも御協力いただいています。おかげさまで子供たちは安全な登下校ができています。いつもありがとうございます。

今年もまた、御協力をよろしくお願いいたします。

9日(金)、3学期最初の全校給食でした。

今学期も、毎週金曜日を全校給食の日として予定しています。

全校児童が一堂に会して食べる給食は、楽しい会話も弾むひと時です。

感染症拡大の恐れがあるときなどは実施しません。

できるだけ毎週できるような健康状態にみんながいてくれることを願うところです。

8日(木)、3学期最初の委員会活動を行いました。

保健給食委員会は、給食の時間に放送する原稿を作成しました。

図書委員会は、みんなに図書館をたくさん利用してもらうための準備を行いました。

環境委員会は、強い風が吹いて寒い中でしたが、プランターや花壇の手入れを行いました。

体育委員会は、体育館の清掃を行いました。

今学期も、それぞれの委員会が、泉小学校をよりよい学校にするための活動をしていきます。